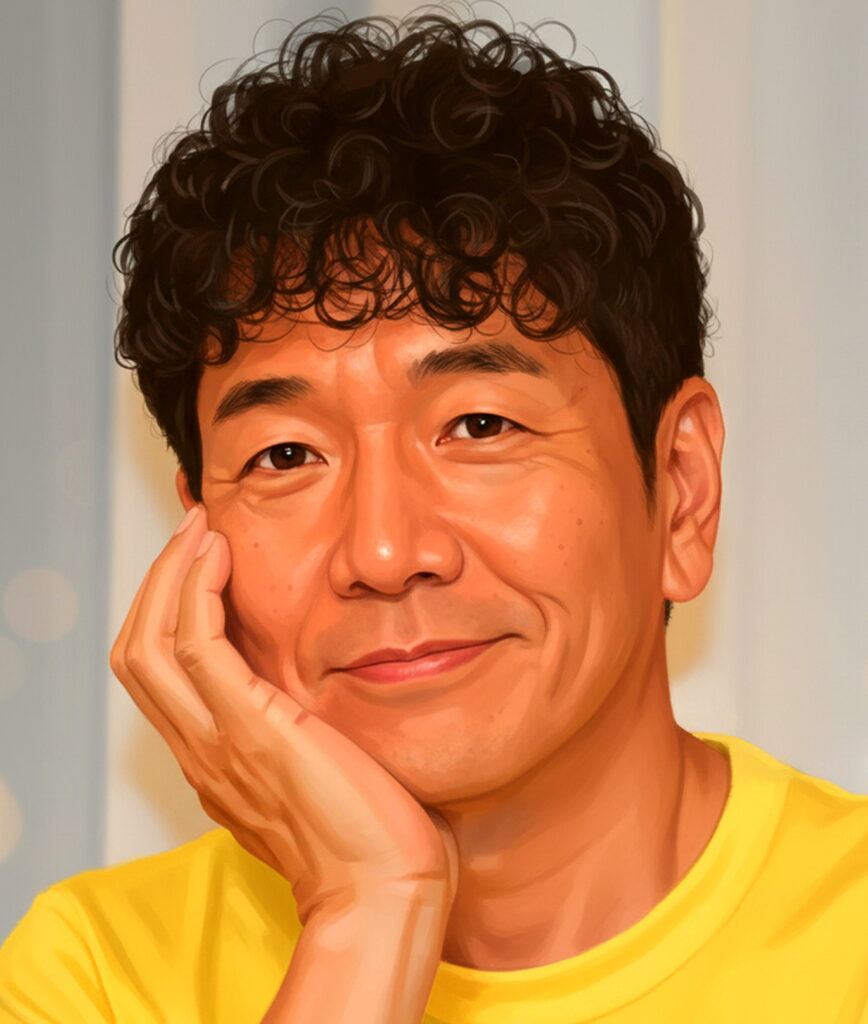

2025年8月31日、日本中の注目が集まる国民的チャリティー番組『24時間テレビ48 愛は地球を救う』の生放送中、テレビの空気が一変する瞬間が幾度となく訪れました。その中心にいたのは、お笑い界の生きる伝説、萩本欽一さん(84歳)と、現代テレビ界のトップ司会者として君臨する、くりぃむしちゅーの上田晋也さん(55歳)です。

放送後、SNSやネットニュースは彼らの言動に対する賛否両論で溢れかえり、「欽ちゃんの態度は老害ではないか?」「上田のいじりは、もはや公開いじめだ」といった、極めて厳しい批判の言葉が飛び交う、まさに”大炎上”と呼ぶべき事態に発展しました。長年、日本のエンターテインメントを牽引してきた二人の巨匠が、なぜこれほどまでに手厳しい評価を受けることになったのでしょうか。

この記事では、単に炎上の事実をなぞるだけでなく、その深層に迫ることを目的としています。以下の項目を通じて、騒動の全貌を紐解いていきましょう。

- 【炎上の詳細】萩本欽一さんが『仮装大賞』コーナーで見せた具体的な言動と、それが引き起こした現場の空気感。

- 【問題の言動】上田晋也さんが宮川大輔さんに対して放った言葉と、その執拗さがなぜ「いじめ」と指摘されたのか。

- 【視聴者の声】ネット上に溢れた批判、そして少数ながら見られた擁護の意見まで、多角的に世論を分析。

- 【人物像の深掘り】「視聴率100%男」と称された萩本欽一さんの偉業と、「天才司会者」と評価される上田晋也さんの卓越したスキル。彼らの栄光の歴史を振り返ります。

- 【独自の考察】この騒動は単なる個人の問題なのか?それとも、昭和から令和へと続くテレビ界の構造的な課題や、世代間の価値観の断絶を映し出す鏡なのか。独自の視点で徹底的に分析します。

この一本の記事を最後までお読みいただくことで、2025年夏のテレビ界を揺るがしたこの一大騒動のすべてを、深く、そして正確にご理解いただけることでしょう。

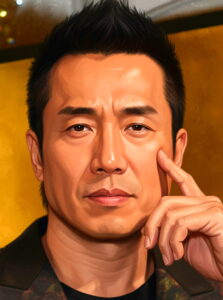

1. 萩本欽一が24時間テレビで見せた振る舞いに「老害」との厳しい声が上がった背景

最初に大きな波紋を広げたのは、萩本欽一さんがMCとして登場した『全日本仮装大賞チャリティSP』でした。日本のテレビバラエティの礎を築いた「欽ちゃん」の、ある種の”欽ちゃん節”とも言える言動が、現代の視聴者、そして共演者たちに大きな戸惑いを与えました。その振る舞いは、一部から「老害」という、非常に手厳しいレッテルを貼られる結果となってしまったのです。

1-1. 萩本欽一は24時間テレビで一体何をしたのか?炎上を招いた具体的な行動と発言

生放送という独特の緊張感が漂う中、萩本欽一さんの言動は、一種の異物のように際立っていました。ここでは、視聴者が固唾を飲んで見守った、特に問題視されている具体的な場面を一つひとつ、詳細に再現していきます。

1-1-1. 場の空気を一変させた「話が長い!」発言の連発

すべての発端は、萩本欽一さんが番組の冒頭で放った「あの、時間ないから…」という一言でした。これは生放送を円滑に進めるためのプロフェッショナルな発言とも取れますが、この後の展開で、この言葉は共演者への強烈なプレッシャーとして機能し始めます。

豪華な審査員たちが作品への感想を求められる中、まず口火を切ったアンミカさんが、その表現力豊かにコメントを述べ終えると、間髪入れずに萩本欽一さんから「長すぎ!」という鋭いツッコミが入りました。この一撃は、笑いを誘うというよりも、審査員席全体の空気をピリつかせるのに十分な威力を持っていました。即座に場の雰囲気を察知した大久保佳代子さんは、自身の番が回ってくると「アンミカさんと同じです」と、コメントを放棄するかのように短く切り上げることで、その場を収めようとしました。この機転にはスタジオで笑いが起きたものの、テレビのこちら側では、演者が萎縮しているかのような印象が拭えませんでした。

さらに、この「時間がない」というテーマは、ゲストにまで及びます。スペシャルゲストとして登場した卓球の伊藤美誠選手が、丁寧に自身の感想を述べ始めると、萩本欽一さんはその言葉を途中で遮るように「話が長い!」と指摘。予期せぬダメ出しに、伊藤選手が戸惑いながら小声で「すみません」と謝罪するシーンは、多くの視聴者に強烈な違和感と、ある種の気まずさを感じさせたのです。

1-1-2. 俳優・志尊淳への名前の呼び間違いとその後の対応

番組の進行中、もう一つ視聴者の注目を集めたのが、審査員として出演していた人気俳優・志尊淳さんに対する対応でした。萩本欽一さんは、志尊さんの名前を呼ぶ際に「ちほう、ちへん…」と、明らかに間違えて発音してしまいます。この時、隣にいた羽鳥慎一アナウンサーが「志尊(しそん)さんです」と、丁寧に、しかしはっきりと訂正のフォローを入れました。

通常であれば、ここで「失礼しました」と修正が入る場面です。しかし、萩本欽一さんはそのフォローを受けてもなお「ちそんさん」と、微妙に誤った発音で呼び続けたのです。これが計算されたボケであったのか、あるいは単なる聞き間違いや言い間違いだったのか、その真意は不明です。ただ、一連の厳しい進行の中でこの出来事が起きたため、視聴者の間では「意図的だとしたら失礼だ」「天然だとしても、準備不足ではないか」といった、批判的な解釈が広がる一因となりました。

1-1-3. 司会者・上田晋也への容赦ないダメ出し「オチが悪かった」

このコーナーの緊張感が頂点に達したのは、審査員コメントの最終盤でした。審査員席の右から順にコメントが続き、一番左端に座っていた総合司会の上田晋也さんには、自然と「締め」の役割、いわゆる「オチ」が期待される流れとなりました。数々の番組で腕を鳴らす上田さんが、どのような言葉で場を締めるのかに注目が集まりました。

しかし、上田さんがコメントを述べ終えた直後、萩本欽一さんは間髪入れずに「オチが悪かった」と、まるで斬り捨てるかのような厳しい口調でダメ出しを行いました。この予期せぬ一撃には、さすがの上田晋也さんも一瞬言葉を失い、苦笑いを浮かべるしかありませんでした。テレビ界のレジェンドから、現代を代表するトップ司会者へ向けられた容赦のない指摘は、見ている側が思わず息をのむような、強烈なインパクトを残しました。

1-2. なぜ「老害」とまで言われたのか?昭和と令和のテレビにおける価値観の衝突

一連の萩本欽一さんの振る舞いは、なぜ単なる「厳しい司会者」という評価を通り越し、「老害」という極めて強い批判の言葉にまで結びついてしまったのでしょうか。その背景には、彼がテレビ界の頂点に立った昭和の時代と、現代・令和とで、テレビ番組に求められる価値観が根本的に異なっているという、大きな断絶が存在すると考えられます。

萩本欽一さんが確立した「欽ちゃん流」の番組作りは、予定調和を嫌い、アドリブやハプニングを積極的に笑いに変えていくスタイルでした。そのためには、演者にプレッシャーをかけ、極度の緊張状態に置くことで、計算外の面白さを引き出すという手法が用いられました。これは、テレビがまだ作り手主導であり、絶対的な権威を持つ「大将」がすべてをコントロールしていた昭和の時代には、極めて有効な演出手法でした。

しかし、令和のテレビ番組、特にSNSでリアルタイムに視聴者の反応が可視化される現代において、求められるものは大きく変化しています。視聴者は、演者が一方的にいじられたり、萎縮させられたりする姿に、かつてのような「面白さ」ではなく、「不快感」や「パワハラ」といったネガティブな感情を抱きやすくなっています。多様性や個人の尊重が社会の共通認識となる中で、強権的なリーダーシップは「時代遅れ」と見なされがちです。

今回の萩本欽一さんの振る舞いは、まさにこの昭和の成功体験に基づいた演出論と、令和の視聴者が持つ倫理観・価値観が正面から衝突した瞬間だったと言えるでしょう。「時間がない」と場を支配し、演者を緊張させることで笑いを生もうとする手法が、現代の視聴者には単なる「高圧的な態度」と映ってしまった。この悲劇的なすれ違いこそが、「老害」という言葉まで飛び出すほどの、激しい拒否反応の根源にあると分析できます。

1-3. ネット上の反応を徹底分析:「怖い」「見ててハラハラ」という共感の広がり

萩本欽一さんの言動が放送されると、X(旧Twitter)などのSNSは、瞬く間に視聴者のリアルな声で埋め尽くされました。その大半は、驚き、戸惑い、そして不快感を表明するものでした。

具体的にどのような声が上がっていたのか、その傾向を分析してみましょう。

- 【共感の嵐】「見ていてハラハラした」という感情の共有

最も多く見られたのが、「怖い」「見ていてハラハラする」「しんどくなった」といった、緊張感を共有するコメントでした。これは、視聴者がもはやテレビの出来事を対岸の火事としてではなく、まるでその場にいるかのように共感し、出演者の感じているであろうストレスを追体験していることを示しています。SNSの普及により、視聴者は受け手であると同時に、感情を共有する当事者にもなっているのです。 - 【時代錯誤との指摘】「今の時代には合わない」

「欽ちゃんの芸風は昔は面白かったけど、今の時代にはもう通用しない」「昭和のパワハラ上司を見ているようで不快だった」など、そのスタイルが現代の価値観と乖離しているという指摘も数多く見られました。これは、単なる好き嫌いを超えて、社会全体のコンプライアンス意識の高まりが、テレビ番組の評価基準にも大きな影響を与えていることの証左です。 - 【同情の声】共演者への気遣い

「必死にフォローする羽鳥アナが可哀想だった」「子役の子が空気を読んでいて、見ていて辛くなった」など、萩本欽一さん以外の共演者へ同情する声も目立ちました。特に、場の空気を読んで必死に対応しようとする姿に、視聴者は心を痛めていたようです。 - 【少数ながらの擁護論】「これが欽ちゃん」という意見

もちろん、すべての意見が批判的だったわけではありません。「これが昔からの欽ちゃん節。プロの仕事だ」「生放送の時間を守るための厳しい進行。素人が口を出すことではない」といった、彼のプロフェッショナリズムを評価し、擁護する声も存在しました。しかし、全体的な論調としては、批判的な意見が圧倒的多数を占めていたのが実情です。

1-4. やはり大きかった香取慎吾の不在という穴

この炎上騒動を分析する上で、避けては通れないのが、長年にわたり『全日本仮装大賞』で萩本欽一さんの右腕を務めてきた、香取慎吾さんの不在です。なぜ彼の不在がこれほどまでに大きく影響したと指摘されるのでしょうか。

香取慎吾さんの役割は、単なるアシスタントMCではありませんでした。彼は、萩本欽一さんという予測不能な天才の、最高の「翻訳者」であり、「緩衝材」だったのです。萩本欽一さんが放つ鋭利なツッコミや無茶ぶりを、香取慎吾さんは持ち前の明るさと瞬発力で受け止め、時には見事な切り返しで笑いに変え、時には出演者と欽ちゃんの間に入るクッションとなることで、番組全体の調和を保っていました。

例えば、萩本欽一さんが素人出演者に厳しい言葉をかけたとしても、その直後に香取慎吾さんが「欽ちゃん、言い方!(笑)」と笑顔でツッコむことで、場の空気は和らぎます。欽ちゃんの厳しさが「愛あるイジリ」として成立していたのは、香取慎吾さんという絶対的な信頼関係で結ばれたパートナーの存在が大きかったのです。

ネット上でも「慎吾がいれば、あの空気にはならなかった」「欽ちゃんの『毒』を『笑い』に変えることができる唯一の存在が慎吾ちゃんだった」という意見が溢れていました。今回、その重要な役割を担うはずの存在がいなかったことで、欽ちゃんの言葉は翻訳されないまま、鋭利な刃として共演者と視聴者に突き刺さってしまった。そう言っても過言ではないでしょう。

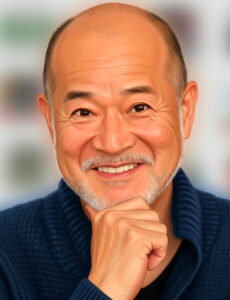

2. 上田晋也の振る舞いが招いた「いじめ」という深刻な批判

番組の顔であるべき総合司会、上田晋也さんの言動もまた、深刻な批判の対象となりました。特に、ひとつの企画で見せた特定の出演者への対応が、「いじり」の範疇を超えた「いじめ」ではないか、という物議を醸し、チャリティー番組の根幹を揺るがすほどの事態へと発展したのです。

2-1. 上田晋也は24時間テレビで具体的に何をしたのか?問題発言の全容

問題のシーンは、8月30日に放送された、ギネス世界記録に挑戦するバドミントンラリー企画「みんなで挑戦!パラアスリートスゴ技チャレンジ」で起こりました。この企画における一連のやり取りが、炎上の直接的な原因となります。

2-1-1. 失敗した宮川大輔への執拗で攻撃的ないじり

企画は、宮川大輔さんの「チャレンジスタート!」という元気な掛け声で幕を開けました。しかし、最初の挑戦で悲劇が起こります。順調に続いていたラリーが20人まで到達したところで、21人目の宮川さんが痛恨のミス。ラリーはそこで途絶えてしまいました。宮川さんはその場に崩れ落ち、「ごめん!みんな、本当にごめん!」と、心から悔しそうに何度も頭を下げました。

この失敗に対し、総合司会の上田晋也さんは、フォローするどころか、マイクを握りしめて宮川さんに歩み寄り、まるで尋問するかのように言葉を浴びせ始めました。

「なんでアンタがあんな(威勢のいい)掛け声かけてたの?」

「自分が『チャレンジ!』って言って、自分が失敗するって。みなさん、どう思いますか〜?あれはないよな!」

さらに、必死に許しを請う宮川さんに対し、追い打ちをかけるように、

「大輔さん、今この国技館、いや、日本列島全体が引いております!」

と、大声で断罪したのです。バラエティ番組では、芸人がミスをした際に、司会者がそれを笑いに変えるために「いじる」ことは日常茶飯事です。しかし、今回のケースは、そのトーンの強さと執拗さから、多くの視聴者に「笑い」ではなく「攻撃」と受け取られてしまいました。

2-1-2. 他の出演者への対応との明確な差が生んだ「不公平感」

上田晋也さんの対応が「いじめ」だと決定的に印象付けられたのは、その後の展開でした。この企画では、2回目以降のチャレンジでも、氷川きよしさんや岩田剛典さんといったタレントがミスを犯し、ラリーが失敗に終わる場面がありました。

しかし、驚くべきことに、上田晋也さんは彼らのミスに対しては一切のいじりを行いませんでした。それどころか、岩田さんに対しては「岩ちゃん、ドンマイ。大丈夫だよ、岩ちゃんは」と、非常に優しい言葉でフォローを入れたのです。この光景を見ていた宮川さんが「なんで僕のときだけ、そんなに言うてくるんですか?」と問いかけても、上田さんは意図的にそれを無視。そして、再び宮川さんの方を向き、「それにしても、さっきの宮川さんのミスはないよな〜!あれは本当にないわ」と、念を押すように責め続けたのです。

この、あまりにも露骨なダブルスタンダードは、視聴者に強烈な不公平感を抱かせました。「なぜお笑い芸人である宮川さんだけが、ここまで集中砲火を浴びなければならないのか」「相手を見て態度を変えている」という批判が噴出し、彼の司会者としての資質そのものに疑問を呈する声へと繋がっていきました。

2-2. 「いじり」と「いじめ」の境界線はどこか?チャリティー番組が抱えるジレンマ

今回の上田晋也さんの言動は、私たちに「いじり」と「いじめ」の境界線とは何か、という根源的な問いを突きつけます。特にお笑いの世界では、この二つの境界は非常に曖昧で、その場の空気や人間関係によって、同じ言動でも受け取られ方が180度変わることがあります。

一般的に、「いじり」が成立するためにはいくつかの条件が必要だとされています。それは、①いじる側といじられる側の間に強固な信頼関係があること、②いじられる側にも笑いやメリットが生まれること、③第三者が見て不快感を覚えないこと、などが挙げられます。今回の場合、上田さんと宮川さんの間に信頼関係があったとしても、多くの視聴者という第三者が不快感を覚えた時点で、それはもはや「成功した”いじり”」とは言えなくなってしまいます。

さらに、今回の舞台が『24時間テレビ』というチャリティー番組であったことが、事態をより深刻にしました。「愛は地球を救う」という大きなテーマを掲げ、困難に立ち向かう人々を応援する番組の文脈の中で、一人の人間の失敗を執拗に責め立て、笑いものにするという構図は、番組の理念とは相容れないものとして視聴者の目に映りました。これが深夜の純粋なバラエティ番組であれば、また違った評価になったかもしれません。しかし、多くの視聴者が感動や真摯な姿勢を求めてチャンネルを合わせている場で、あまりに攻撃的な「バラエティの論理」が持ち込まれたことへの拒否反応が、今回の激しい炎上に繋がった最大の要因であると考えられます。

2-3. ネットでの批判内容に見るチャリティー番組への視線の変化

上田晋也さんの司会進行スタイルに対して、SNS上では極めて厳しい意見が多数を占めました。その内容を分析すると、現代の視聴者がチャリティー番組に何を求めているのか、その視線の変化が浮かび上がってきます。

- 【人格への言及】「言い過ぎ」「性格が悪い」

「宮川さんが可哀想すぎる。上田さんの言い方は度が過ぎている」「失敗は誰にでもあるのに、あんなに責めるなんて性格が悪いとしか思えない」といった、上田晋也さんの人格にまで言及するような感情的な批判が目立ちました。これは、彼の言葉が単なる番組進行のテクニックとしてではなく、人間性を疑わせるほどの攻撃性を持っていたと受け止められたことを意味します。 - 【TPOの問題】「番組の趣旨を理解しているのか」

「感動的なVTRを見た直後に、あんなギスギスしたやり取りを見せられても気分が悪い」「チャリティー番組なんだから、もっと温かい雰囲気を作るのが司会の役目じゃないのか」など、番組のTPOをわきまえていない、という指摘も多く見られました。かつてのように、ただ面白いだけでは許されず、番組全体のテーマや雰囲気に寄り添った振る舞いが司会者にも求められているのです。 - 【司会術への疑問】「盛り上げ方が古い」

「人を貶めて笑いを取る手法はもう古い」「もっとポジティブな笑いの作り方があったはず」といった、彼の司会術そのものへの疑問も呈されました。これは、視聴者がより多様で、誰も傷つけない形の笑いを求める傾向が強まっていることの表れであり、テレビで活躍するタレントにとって、無視できない変化と言えるでしょう。

3. 萩本欽一とは一体誰なのか?その輝かしい学歴と経歴を徹底解説

今回、その言動が大きな議論を呼んだ萩本欽一さん。しかし、彼が日本のテレビ界に残した功績は計り知れず、彼なくして現在のバラエティ番組は語れません。若い世代の中には彼の全盛期を知らない方も多いでしょう。なぜ彼が「大将」や「欽ちゃん」と呼ばれ、今なお多くの人々からリスペクトを集めるのか。その偉大な足跡を辿ってみましょう。

3-1. プロフィールと経歴の概要

まずは、萩本欽一さんの基本的なプロフィールと、そのキャリアを概観できる情報を表にまとめました。

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| 本名 | 萩本 欽一(はぎもと きんいち) |

| 生年月日 | 1941年5月7日(現在84歳) |

| 出身地 | 東京府東京市下谷区(現在の東京都台東区) |

| 血液型 | A型 |

| 身長 | 164cm |

| 最終学歴 | 駒澤大学仏教学部を自主退学(2015年に73歳で入学) |

| コンビ名 | コント55号(相方は故・坂上二郎さん) |

| 所属事務所 | 浅井企画 |

| 愛称 | 欽ちゃん、大将 |

高校を卒業後、コメディアンの世界に飛び込み、浅草の舞台で厳しい下積み時代を経験。そこで出会った坂上二郎さんと1966年に「コント55号」を結成したことが、彼の運命を大きく変えることになります。

3-2. 若い頃の活躍とは?日本中を熱狂させた「コント55号」の衝撃

1960年代後半から70年代にかけて、「コント55号」はまさにお笑い界の革命児でした。彼らがテレビに登場した時の衝撃は、今の若い世代には想像もつかないほど大きなものだったと言われています。

それまでの演芸が、比較的静かな舞台の上で言葉のやり取りを中心に行われていたのに対し、コント55号の二人は、舞台上を所狭しと走り回り、飛び跳ね、時には客席にまで乱入するという、アクション映画さながらのパフォーマンスを繰り広げました。台本はあるものの、それを無視したアドリブの応酬で、次に何が起こるか誰にも予測できないスリリングな展開が、視聴者を釘付けにしたのです。『コント55号の世界は笑う』や、野球拳で社会現象を巻き起こした『コント55号の裏番組をぶっとばせ!』など、彼らの番組は軒並み驚異的な視聴率を叩き出し、二人は一躍、国民的スターダムにのし上がりました。この時代に確立された、ハプニングを笑いに変える手法は、その後の萩本欽一さんの番組作りの根幹を成す重要な要素となりました。

3-3. その功績は何が凄かったのか?「視聴率100%男」という不滅の伝説

コンビとしての活動で頂点を極めた萩本欽一さんは、1970年代から単独での司会や番組プロデュースにも乗り出し、その才能をさらに開花させます。そして1980年代、日本のテレビ史に永遠に刻まれるであろう、前人未到の金字塔を打ち立てます。

当時、彼がメインで出演していた3つの番組、『欽ちゃんのどこまでやるの!』(テレビ朝日系)、『欽ドン!良い子悪い子普通の子』(フジテレビ系)、『欽ちゃんの週刊欽曜日』(TBS系)は、それぞれが怪物的な人気を誇っていました。そして、この3番組の世帯視聴率を合計すると、毎週のように100%に迫り、時には超えることさえあったのです。この驚異的な数字から、萩本欽一さんはマスコミから「視聴率100%男」と称賛され、その名は日本中に轟きました。

彼の番組の凄さは、ただ視聴率が高いだけではありませんでした。彼は、まだ無名だったタレントや素人の中に眠る面白さを見抜き、スターへと育て上げる天才的なプロデューサーでもあったのです。彼に見出されたタレントたちは「欽ちゃんファミリー」と呼ばれ、関根勤さん、小堺一機さん、風見しんごさん、柳葉敏郎さん、勝俣州和さんなど、数えきれないほどのスターがここから誕生しました。現在のバラエティ番組で当たり前のように行われている「素人いじり」や、番組内ユニットの結成といった手法の多くは、萩本欽一さんが発明したものなのです。彼こそが、現代バラエティの設計図を描いた、偉大なる開拓者と言えるでしょう。

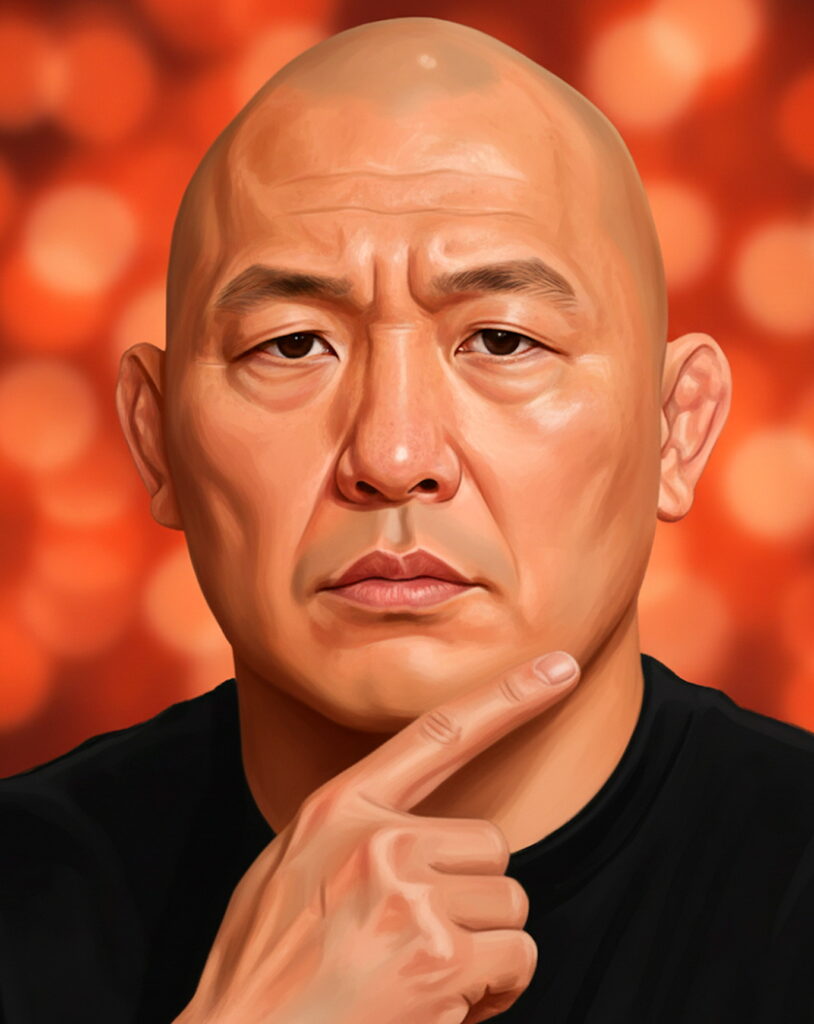

4. 上田晋也とはどんな人物?その学歴と華麗なる経歴を詳解

もう一方の当事者である上田晋也さん。彼もまた、現代のテレビ界において、その実力と人気で頂点に立つ一人です。彼のこれまでの歩みと、なぜ「天才」「日本一のMC」とまで評価されるに至ったのか、その理由を探っていきましょう。

4-1. プロフィールと経歴のまとめ

まずは、上田晋也さんの基本的なプロフィールと経歴を表で確認します。

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| 本名 | 上田 晋也(うえだ しんや) |

| 生年月日 | 1970年5月7日(現在55歳) |

| 出身地 | 熊本県熊本市南区 |

| 血液型 | O型 |

| 身長 | 172cm |

| 最終学歴 | 早稲田大学教育学部国語国文学科を中退 |

| 出身高校 | 熊本県立済々黌高等学校 |

| コンビ名 | くりぃむしちゅー(相方は有田哲平さん) |

| 事務所 | チャッターボックス |

熊本県屈指の進学校である済々黌(せいせいこう)高等学校で、生涯のパートナーとなる有田哲平さんと出会います。高校時代はラグビー部に所属。その後、一浪を経て早稲田大学に進学しますが、お笑いの道を志し、大学を中退。有田さんと共に芸能界の門を叩きました。

4-2. 若い頃の歩み:「海砂利水魚」から「くりぃむしちゅー」への劇的な転身

1991年、上田晋也さんと有田哲平さんは「海砂利水魚(かいじゃりすいぎょ)」というコンビ名でプロデビューを果たします。フジテレビ系の人気番組『タモリのボキャブラ天国』シリーズに出演し、そのシュールなコントで若者からの支持を集め、一躍人気芸人の仲間入りをしました。しかし、「ボキャブラ」ブームが去ると、一時期仕事が激減し、不遇の時代を経験します。

彼らにとって最大のターニングポイントとなったのが、2001年。出演していた番組の企画で、先輩芸人のウッチャンナンチャン・内村光良さんの発案により、コンビ名を「くりぃむしちゅー」に改名。この一見ふざけたような名前への変更が、彼らの芸人人生を劇的に好転させるきっかけとなったのです。これを機に、彼らはコントだけでなく、トークや司会といった新たな分野でその才能を爆発させていきます。

4-3. 彼の何がそこまで凄いのか?「天才」「日本一のMC」と称賛される圧倒的な司会術

現在の上田晋也さんは、数多くの冠番組や大型特番の司会を任される、まさに「日本を代表するMC」の一人です。彼が業界内外から絶大な評価を受ける理由は、その多岐にわたる卓越した能力にあります。

- 【知識に裏打ちされた進行力】

早稲田大学中退という学歴が示すように、彼の知識量は芸能界でも屈指です。政治経済からスポーツ、歴史、文学に至るまで、あらゆるジャンルに精通しており、その豊富な知識が、番組に深みと説得力をもたらします。どんなゲストが来ても的確な質問を投げかけ、話を広げることができる安定感は、番組制作者から絶大な信頼を寄せられています。 - 【芸術の域に達した「例えツッコミ」】

彼を唯一無二の存在にしているのが、代名詞とも言える「例えツッコミ」です。共演者の発言や行動に対し、「〇〇か!」という定型句で、全く予想外の角度から的確な例えを瞬時に繰り出す技術は、もはや芸術の域に達しています。この一撃が、平凡なトークを爆発的な笑いに変えるのです。この能力は、驚異的な語彙力と、脳内で膨大な情報を高速で検索・照合する、人間離れした情報処理能力の賜物と言えるでしょう。 - 【場の空気を支配する胆力と柔軟性】

生放送のハプニングや、大物ゲストとの対峙にも一切動じない精神的な強さも彼の武器です。一方で、『しゃべくり007』などで見せるように、時には自らが徹底的にいじられる役回りも厭わない柔軟性も持ち合わせています。この硬軟織り交ぜた立ち回りが、番組に予測不能なダイナミズムを生み出しています。

しかし、そのあまりに切れ味の鋭いツッコミと、場を完全にコントロールしようとする強力なリーダーシップは、諸刃の剣でもあります。今回の『24時間テレビ』のように、番組の趣旨や文脈と少しでもズレが生じた時、その鋭さが視聴者に「攻撃性」や「傲慢さ」として受け取られてしまう危険性を、常に内包しているのかもしれません。

5. まとめ:今回の騒動がテレビ界に投げかけたもの

2025年の『24時間テレビ』で同時に発生した、萩本欽一さんと上田晋也さんという、二人のテレビ界の巨星を巡る炎上騒動。その詳細と背景を多角的に分析してきました。

最後に、今回の出来事が私たち、そしてテレビ界全体に何を問いかけているのか、その要点を改めて整理します。

- 萩本欽一さんの炎上: 『仮装大賞』のコーナーで見せた、共演者を萎縮させるかのような厳しい進行が「老害」との批判を浴びました。これは、昭和のテレビ黄金期を築いた彼の「緊張感から笑いを生む」という成功体験と、現代の視聴者が求める「共感性」や「配慮」といった価値観との間に、埋めがたいギャップが生じていることを浮き彫りにしました。また、長年の名パートナーであった香取慎吾さんの不在が、その問題をより顕在化させたと言えます。

- 上田晋也さんの炎上: バドミントン企画でミスをした宮川大輔さんへの執拗ないじりが、「いじめ」であると厳しく断じられました。彼の卓越した司会術の根幹である「鋭いツッコミ」や「場を支配する力」が、チャリティーという番組の文脈の中では「攻撃性」や「不公平さ」として視聴者に受け止められてしまいました。番組のテーマと個人の芸風との間に生じたミスマッチが、炎上の大きな原因です。

- 二人の功績と今回の問題: 萩本欽一さんは「視聴率100%男」として現代バラエティの基礎を築いた偉大な開拓者であり、上田晋也さんは「日本一のMC」と評される現代テレビ界の最高峰です。二人とも、それぞれの時代でテレビの可能性を切り拓いてきた功労者であることは間違いありません。

- 騒動の根底にあるもの: この二つの炎上は、単に個人の資質やその日のコンディションだけの問題ではありません。テレビというメディアそのものが、大きな転換期を迎えていることの象徴的な出来事だったと捉えることができます。作り手主導の「昭和の論理」と、SNSを通じて視聴者が積極的に声を上げる「令和の倫理」。この二つの間で、テレビはどのようなコミュニケーションを目指すべきなのか。その答えを、業界全体が真剣に模索する必要があることを、今回の騒動は強く示唆しています。

テレビがこれからも多くの人々に愛されるメディアであり続けるために、作り手も、そして私たち視聴者も、今回の出来事から何を学び取るべきなのか。それは、今後のテレビとの向き合い方を考える上で、非常に重要な問いかけとなるでしょう。

コメント