2025年9月7日、日本の政治の中枢を揺るがす一報が列島を駆け巡りました。複数の主要メディアが、石破茂総理大臣が辞任の意向を固めたと一斉に速報したのです。このニュースは、多くの国民にとって青天の霹靂であったかもしれません。7月の参議院選挙で与党が過半数を失うという歴史的な敗北を喫して以降、自民党内では責任を問う声、いわゆる「石破おろし」の嵐が吹き荒れていました。しかし、なお続投への意欲を見せていた石破総理が、なぜこの重大な決断に至ったのでしょうか。

その背景には、単なる選挙の勝敗を超えた、複雑で多層的な政治の力学が渦巻いています。党内の権力構造の変化、国民世論の二極化、そして政権が抱える政策課題の行き詰まり。これらの要素が絡み合い、一つの大きなうねりとなって、石破政権を終焉へと導いた可能性があります。また、官邸前で繰り広げられた「やめろデモ」と「辞めるなデモ」の衝突は、現代日本の世論の分断を象徴する出来事でした。そして何より、私たちの生活に直結する給付金政策が今後どうなってしまうのか、多くの人々が固唾をのんでその行方を見守っています。

この記事では、日々刻々と変化する流動的な情勢を、信頼できる情報源に基づいて徹底的に分析し、以下の点について、他では読めない深さまで掘り下げていきます。

- 石破総理の辞任はいつ、どのように決まったのか?緊迫の数日間をドキュメント形式で再構成

- 退陣に至った本当の理由は何か?複数の原因を多角的に分析し、その本質に迫る

- 「やめろデモ」騒動の深層心理とは?参加者の声から現代社会の課題を読み解く

- 国民が最も注目する「給付金政策」は白紙になるのか?実現の可能性と今後のシナリオ

- 石破茂という政治家を徹底解剖。その人物像、異色の経歴、家族、そして残した実績とは

本記事を最後までお読みいただくことで、あなたは石破政権の終焉を巡る一連の動きの全体像を、ニュースの表面的な情報だけでは得られないレベルで深く理解することができるでしょう。そして、それは今後の日本政治の行方を見通すための、確かな視座を与えてくれるはずです。

1. 石破茂総理が退陣・辞任? 最新情報を時系列で整理

政権の終わりは、しばしば突然訪れます。石破茂政権も例外ではありませんでした。ここでは、事態が大きく動いた2025年9月上旬の数日間に焦点を当て、石破総理の辞任意向が報じられるまでの緊迫した経緯を、ドキュメントのように時系列で詳しく再構成します。一つ一つの出来事が、次の展開への伏線となっていることがお分かりいただけるでしょう。

1-1. 2025年9月7日、複数の大手メディアが「辞任の意向」を速報

運命の日となったのは、2025年9月7日の日曜日でした。多くの人々が週末の穏やかな午後を過ごしていたであろう午後3時過ぎ、その静寂は破られます。TBS NEWS DIGが午後3時20分に「【速報】石破総理が辞任の意向固める」と報じたのを皮切りに、朝日新聞、共同通信、日テレNEWS NNNといった主要メディアが堰を切ったように追随し、同様の内容を速報したのです。

これらの報道は、いずれも匿名の「政権幹部」からの情報として伝えられており、信憑性は極めて高いものと受け止められました。辞任の理由として挙げられたのは、7月の参議院選挙における大敗の責任、そして何よりも党内の深刻な対立をこれ以上広げないため、つまり「党の分断を避ける」という大義名分でした。この報道は、翌8日に自民党本部で予定されていた、総裁の事実上のリコールとも言える「総裁選の前倒し」を求める署名提出を、わずか1日前に控えた絶妙かつ劇的なタイミングでなされたのです。この意思確認が実行されれば、党内の亀裂は決定的となり、政治はさらなる混乱に陥ることが確実視されていました。そのため、石破総理がその引き金を自らの手で引くことを避け、身を引く形で事態の収拾を図ったという見方が、報道直後から大勢を占めることになりました。

1-2. 辞任表明はいつ?正式発表の持つ政治的意味

9月7日の時点では、これらの報道はあくまで「辞任の意向を固めた」という段階であり、石破総理自身が国民の前に姿を現し、自らの口で正式に辞任を表明したわけではありませんでした。報道各社は「同日中にも表明する見通し」と伝えましたが、具体的な時間や形式については情報が錯綜し、永田町は固唾をのんでその時を待つという異様な緊張感に包まれました。

政治の世界において、総理大臣の辞任という最重要事項が、本人の発表前にメディアによって先行して報じられる「リーク」という形を取ることは、決して珍しいことではありません。これには高度な政治的計算が働いている場合があります。事前に情報を流すことで世論の反応を探ったり、党内の動揺を最小限に抑えたり、あるいは後継者選びに向けた流れを円滑に進めたりといった狙いが考えられます。今回の場合も、8日の党内手続きを前に、既成事実を作ることで反対派の動きを封じ、党内の混乱をソフトランディングさせようという意図があったのかもしれません。国民は、官邸からの正式なアナウンスを待つ間、この報道の裏にあるであろう様々な政治的思惑に思いを巡らせることとなったのです。

1-3. 決断の裏にあった菅氏・小泉氏との夜の会談という名の最終通告

この歴史的な決断に至る直接的な引き金として、多くの政治アナリストが指摘するのが、辞任意向が報じられる前夜、9月6日の夜に総理公邸で行われた極秘の会談です。石破総理は、時間をずらしながら、自民党の重鎮である菅義偉元総理(現・党副総裁)と、党内で若手・中堅議員に絶大な影響力を持つ小泉進次郎農林水産大臣と、それぞれ個別に会談の席に着いていました。

この二人の人物選定には、極めて重要な意味が込められています。菅元総理は、かつて自身もまた、党内からの強烈な退陣圧力と支持率の低下に直面し、最終的に総理の座を退いた経験を持つ人物です。彼の言葉には、単なる政敵からの忠告以上の、経験に裏打ちされた重みがあったことでしょう。一方で、小泉大臣は、次の時代を担うリーダーの一人と目され、党内の「世代交代」を求める声の象徴的な存在でもあります。この会談で、党内の長老格と次世代リーダーの両方から、8日の意思確認を前に自発的に身を引くよう、事実上の「最後通告」がなされたのではないか、という見方が支配的です。党内のコンセンサスがもはや「石破退陣」で固まったことを伝え、円満な形での政権移行を促したと考えられます。この夜の密談こそが、石破総理に万策尽きたことを悟らせ、最終的な決断をさせた決定的な瞬間だった可能性は極めて高いと言えるでしょう。

2. 石破茂総理の退陣・辞任の理由はなぜ?考えられる3つの複合的な原因

一国のリーダーがその座を去る時、その理由は決して一つではありません。石破総理の辞任劇もまた、複数の要因が複雑なタペストリーのように織りなされて生じたものと分析できます。ここでは、退陣に至った主な原因と考えられる3つの側面を、さらに深く、その本質に迫る形で掘り下げて解説します。

2-1. 原因1:2025年7月の参議院選挙での歴史的大敗という致命傷

あらゆる辞任理由の中で、最も直接的で、そして最も致命的だった要因は、疑いようもなく2025年7月20日に行われた参議院議員選挙での与党の大敗です。この選挙で自民党は改選議席を大幅に減らし、公明党と合わせても参議院の過半数を維持できないという、政権にとって極めて深刻な結果を突きつけられました。これは、国会運営において法案を通す力が著しく低下することを意味し、政権のレームダック(死に体)化を決定づけるものでした。

選挙後の9月2日、石破総理は自民党の総会で「国民の期待を裏切り、多くの同志を失った。私の責任だ」と、敗北の全責任が総裁である自身にあることを明確に認めました。しかし、彼はそこで終わりませんでした。続けて物価高対策や日米関係といった山積する政策課題を列挙し、「これらの課題に早急な解決を出すことが、自民党に課せられた使命だ」と述べ、事実上の続投宣言を行ったのです。この姿勢は、一部からは責任感の表れと受け取られたかもしれませんが、党内の多くの議員にとっては「責任を取ると言いながら、その地位に居座るつもりなのか」という強烈な不信感を抱かせる結果となりました。選挙という民主主義の根幹において国民から「ノー」を突きつけられたリーダーが、その職務を継続しようとすることへの反発が、党内で燎原の火のように燃え広がる直接的なきっかけとなったのです。この選挙結果は、石破政権にとって回復不可能な致命傷だったと言えるでしょう。

2-2. 原因2:党内で日に日に加速した「石破おろし」という名のクーデター

参院選の大敗と、その後の石破総理の続投表明は、党内にくすぶっていた不満を一気に表面化させました。公然と総理の退陣を求める動き、いわゆる「石破おろし」は、日を追うごとに組織的で強力なうねりへと発展していきました。その中核となったのが、「総裁選の前倒し」を求める運動です。これは、任期満了を待たずに新たなリーダーを選ぶことで、現職総裁を事実上解任するという、党内クーデターにも等しい意味を持つものでした。

当初、この動きは一部の反主流派や若手議員が中心でしたが、選挙後の危機感が党全体に共有されるにつれて、瞬く間に主流派や地方組織をも巻き込んでいきました。ANNの調査によれば、9月7日の時点で、全国47の都道府県連のうち21、つまり半数近くが前倒しに「賛成」を表明。これは地方の最前線で活動する党員たちが「石破総理の顔では次の選挙は戦えない」という悲鳴を上げているに等しい状況でした。「反対」を表明したのはわずか9にとどまり、党の足腰である地方組織が政権に見切りをつけたことが明らかになりました。さらに、国会議員においても、全体の4割を超える約120人が「賛成」に回り、もはや党内の多数派が「反石破」で固まりつつあることが露呈したのです。かつては石破派の幹部であった斎藤健前経済産業大臣までもが、メディアの前で「(総理には)まず辞めてほしい」と公言するに至っては、石破総理の政治的権威は完全に失墜したと言わざるを得ませんでした。これは、まさに数の力による政権への挑戦であり、石破総理は党内で急速に孤立無援の状態に追い込まれていったのです。

2-3. 原因3:党の分裂を避けるための大局的判断という名の自己犠牲

党内における「石破おろし」の動きが、単なる批判や不満の表明から、「総裁選前倒し」という具体的な行動へと移行したことで、与党・自由民主党は創党以来の深刻な分裂の危機に直面しました。9月8日に署名提出が実行され、もし過半数が賛成すれば、現職総理に対する事実上の不信任が突きつけられることになります。これは党の歴史に拭い去れない汚点を残すだけでなく、党内の人間関係を修復不可能なレベルまで破壊し、今後の政権運営や選挙協力に深刻な亀裂を生む可能性がありました。

追い詰められた石破総理には、いくつかの選択肢が残されていました。その一つが、憲法で総理大臣に認められた最大の権限である「衆議院の解散・総選挙」に打って出ることです。党内の反対勢力を国民の信を問うという形で一掃しようとする、いわば「伝家の宝刀」です。実際に、総理周辺では解散の可能性も真剣に検討されていたと報じられています。しかし、党内抗争を収拾するためだけに国民を巻き込む解散は「党利党略」「大義なき解散」との猛烈な批判を浴びることは必至であり、選挙の結果次第では自民党がさらに議席を減らすという大きなリスクも伴います。これは、まさに諸刃の剣でした。

こうした状況を総合的に勘案した結果、石破総理は徹底抗戦という道を選ばず、自らが身を引くことで党の致命的な分裂と混乱を回避するという、大局的な判断を下したと考えられます。報道で「党の分断を避ける狙い」と繰り返し伝えられているのは、まさにこの点を指しています。これは、自身の政治生命や権力への執着よりも、自民党という組織の維持と結束を優先した、ある種の自己犠牲的な決断だったと評価することもできるかもしれません。

3. 石破茂総理の「やめろデモ」騒動の真相は?何があったのかを徹底解説

石破政権の末期、政治的な混乱は永田町という閉ざされた世界の中だけにとどまりませんでした。その波は国民レベルにまで及び、首相官邸前では総理の退陣を求める大規模なデモが行われるなど、世論の激しい動きが注目されました。ここでは、一連のデモ騒動で一体何が起きていたのか、その内容と背景、そしてそこに映し出された現代社会の姿を詳しく分析します。

3-1. 2025年8月31日に官邸前で何があった?デモの内容とは

夏の終わりの2025年8月31日、東京・永田町の首相官邸前は、異様な熱気に包まれました。「石破やめろ」「国民の声を聴け」といったスローガンが書かれた無数のプラカードやのぼりが林立し、数千人規模の市民が石破総理の退陣を求めて声を張り上げていました。この大規模な抗議デモは、7月の参院選で示された民意を無視する形で続投の意向を示した石破総理に対する、国民の不満が直接的な行動として爆発したものでした。

参加者たちが訴えていた内容は、単に選挙の敗北責任を問うというレベルにとどまりませんでした。その批判の矛先は、石破政権が進める具体的な政策にも向けられていました。例えば、一部で検討されていた移民政策への不安、円安や物価高騰が続く中での国民生活への配慮不足、そして外交政策における弱腰な姿勢への批判など、その論点は多岐にわたっていました。SNSを通じて「#石破やめろ」といったハッシュタグと共に参加が呼びかけられ、特定の政治団体に所属しない一般の市民も多く参加したことが、このデモの大きな特徴でした。この光景は、政権がもはや一部の政治勢力だけでなく、広範な国民からの信頼を失いつつあることを象EM>徴する、極めて重要な出来事として、多くの国内外のメディアで詳細に報じられました。

3-2. 首相がデモから「逃げた」という情報の真偽とその拡散の背景

この大規模デモに関連して、特にSNS上で真偽不明の情報が急速に拡散しました。その中でも特に広まったのが、「石破総理がデモから逃げた」という言説です。これは、デモが官邸前で行われている最中に、石破総理が官邸を離れたとされる動きを捉え、それを批判的な文脈で表現したものと考えられます。

しかし、この「逃げた」という感情的な表現が、客観的な事実を正確に描写しているかについては、極めて慎重な検証が必要です。この動きがデモを避けるための意図的なものであったという確たる証拠は存在しません。総理大臣の日程は秒単位で管理されており、以前から決まっていた公務や、あるいは急な体調不良など、やむを得ない理由で官邸を離れた可能性も十分に考えられます。政治的な混乱期や社会的な対立が深まる局面では、こうした断片的な情報が人々の不安や怒りと結びつき、本来の文脈から切り離されたまま、センセーショナルな言説として増幅されやすい傾向があります。この「逃げた」という情報が広く受け入れられた背景には、政権に対する国民の根強い不信感が存在したことも無視できないでしょう。

3-3. 一方で「辞めるな」という支持の声も存在したという事実

この一連の騒動で特筆すべきは、石破総理に対する批判や退陣要求の声だけが世論の全てではなかったという点です。「石破やめろ」デモに対抗するかのように、同じ官邸前で「石破総理、辞めるな」と訴える、全く逆の主張を掲げた支持者たちの集会も開催されていました。これは、日本の世論が石破総理の進退という一つのテーマを巡って、きれいに二つに割れていた、つまり「二極化」していたことを明確に示しています。

では、なぜ彼らは石破総理の続投を支持したのでしょうか。その理由は様々考えられます。石破総理が掲げる特定の政策、例えば安全保障政策や地方創生への取り組みを高く評価していた層がいたことでしょう。また、野党に政権を任せることへの不安や、自民党内の他の候補者への不満から、消極的な意味合いで石破総理の続投を望んでいた人々もいたかもしれません。このように、退陣を求める声と続投を望む声が、同じ場所で、同じ時期に、それぞれ可視化されたことは、現代日本の政治状況の複雑さと多様性を如実に物語っています。政治家への評価は、決して白か黒かで割り切れるものではなく、多様な価値観や利害関係が複雑に交錯する中で形成されるということを、この官邸前の光景は私たちに教えてくれました。

4. 石破茂総理が掲げた給付金政策は今後どうなる?

石破政権の動向の中でも、特に国民の生活に密接に関わる問題として高い関心を集めていたのが、新たな給付金政策です。長期化する物価高騰により、多くの家庭が経済的な圧迫を感じる中、石破総理はこの状況を打開するための切り札として、現金給付を公約に掲げていました。しかし、今回の突然の辞任意向の報道を受け、この国民待望の政策の行方に、暗い影が差し始めています。

4-1. 公約だった「1人2万円給付」の具体的な内容とは

石破政権が、参議院選挙などの重要な局面で国民に約束していた給付金政策は、非常に具体的で分かりやすい内容でした。その最大の柱は、「国民1人あたり2万円」を一律で給付するというものです。これに加えて、社会的に特に支援が必要と考えられる子育て世帯や、所得の低い住民税非課税世帯に対しては、さらに手厚い支援を行うという二段構えの設計になっていました。

その詳細な内容は以下の通りです。

- 基本給付:年齢や所得に関わらず、全ての国民1人あたりに2万円を給付する。

- 子育て世帯への追加給付:18歳以下の子ども1人あたり、基本給付に加えてさらに2万円を加算する。(合計4万円)

- 住民税非課税世帯への追加給付:所得が低く、住民税が非課税となっている世帯に対しては、大人1人につき、さらに2万円を加算する。(合計4万円)

この政策は、日々の食料品やエネルギー価格の上昇に直面している国民の可処分所得を直接的に増やし、消費を刺激することで経済の好循環を生み出すことを目的としていました。そのため、その実現には多くの国民から大きな期待が寄せられていたのです。

4-2. 所得制限の導入へ方針転換を迫られた背景

当初は、経済効果を最大化するために全国民への「一律給付」が検討されていましたが、政権運営が進むにつれて、その方針は修正を余儀なくされていました。特に参院選での大敗は、この政策転換に大きな影響を与えたと考えられます。石破総理は辞任の意向を固める直前の段階で、この給付金に「所得制限を設ける方向で検討」し、具体的な経済対策の策定を指示する寸前であったと報じられています。

なぜ方針転換が必要だったのでしょうか。そこには複数の理由が考えられます。第一に、巨額の財源の問題です。一律給付には莫大な国家予算が必要となり、国の財政をさらに圧迫することへの懸念がありました。第二に、選挙での敗北を受け、高所得者にも給付金を配ることへの「ばらまき」という批判をかわす必要に迫られたことです。限りある財源を、本当に支援を必要としている低・中所得者層に集中させるべきだという世論の高まりも、この方針転換を後押ししたことでしょう。いずれにせよ、政権末期には、より現実的で、かつ批判を受けにくい制度設計へと舵が切られていたことは、今後の議論の前提となる重要なポイントです。

4-3. 総理辞任で給付金は中止?後継政権に委ねられる重い宿題

今回の石破総理の辞任意向により、この給付金政策の未来は、完全に白紙に戻ったと言っても過言ではありません。「経済対策・給付パッケージの最終決定は後継政権の判断に委ねられる可能性が高い」というのが、現時点での最も正確な見立てです。

つまり、国民が給付金を受け取れるかどうかは、これから行われる自民党総裁選を経て誕生する、新しい総理大臣と新内閣の政策判断に全てがかかっているということになります。考えられるシナリオは、大きく分けて以下の三つでしょう。

- 政策の継承・発展:石破政権が検討していた所得制限付きの案をベースに、さらに内容を精査した上で実施する。国民の期待が高い政策であるため、完全に無視することは難しいという判断が働く可能性があります。

- 内容の大幅な変更:給付金の枠組みは維持しつつも、給付額や対象者、所得制限の基準などを、新総理の経済政策思想に合わせて大幅に変更する。例えば、現金給付ではなく、消費税減税といった別の形での還元策が選択されるかもしれません。

- 政策の完全な白紙撤回:給付金政策そのものを非効率的と判断し、完全に中止する。そして、財源を別の経済対策、例えば企業の賃上げ支援や公共事業などに振り向けるというシナリオも考えられます。

国民の生活に直結するこの重い宿題を、次のリーダーはどのように扱うのか。その判断は、新政権の支持率を左右する最初の試金石となることでしょう。今後の動向を、私たちは注意深く見守る必要があります。

5. 石破茂総理とは一体何者?その経歴と学歴を深掘り

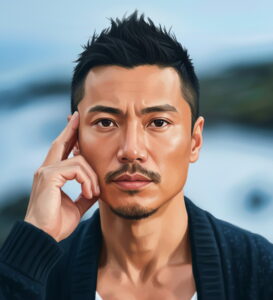

日本の最高指導者として約1年間、国の舵取りを担い、そして今、その座を去ろうとしている石破茂氏。私たちは彼のことを本当に理解しているでしょうか。「軍事オタク」「政策通」といった断片的なイメージの裏側にある、彼の本当の姿に迫るため、その出自から学歴、職歴、そして政治家としてのキャリアまでを、詳細な情報に基づいて深く掘り下げていきます。

5-1. 石破茂総理の学歴:慶應義塾大学法学部という知性の源泉

石破茂氏の知的なイメージや弁舌の鋭さを支えているのが、その優れた学歴です。彼は鳥取県の出身で、国内最難関私立大学の一つとして知られる慶應義塾大学の法学部法律学科を卒業しています。彼の公式プロフィールにもその経歴は明記されており、彼の知的基盤を形成する上で極めて重要な要素となっています。

慶應義塾大学法学部は、創立以来、数多くの政治家、官僚、法曹関係者、そして財界のリーダーを社会に送り出してきた名門中の名門です。ここで彼は、法律学や政治学に関する体系的で専門的な知識を徹底的に学びました。特に、学生時代には法律討論会で全国一位に輝いたという逸話も残っており、当時から論理的な思考力や議論の能力に長けていたことがうかがえます。この大学時代に培われた深い教養と知識が、後に政策立案や国会論戦において「政策通」と評される彼の能力の源泉となっていることは間違いないでしょう。

5-2. 職歴:エリート銀行員から政界への異色の転身

多くの世襲政治家が大学卒業後、親の秘書などを経てすぐに政界入りするのとは対照的に、石破氏が社会人として最初に選んだ道は金融業界でした。彼は大学を卒業すると、当時の都市銀行大手であった三井銀行(現在の三井住友銀行)に入行し、銀行員としてキャリアをスタートさせました。この民間企業での勤務経験は、彼の政治家としてのアイデンティティを形成する上で、非常に大きな意味を持っています。

銀行員として、彼は融資業務などを通じて中小企業から大企業まで、日本経済の最前線の実態をその目で見てきました。企業経営の厳しさ、資金繰りの難しさ、そしてそこで働く人々の生活。こうした現場感覚は、机上の空論ではない、地に足のついた経済政策や金融政策を語る上での、彼の大きな強みとなっています。単なるエリート政治家ではなく、一度は民間の厳しい競争社会で揉まれた経験を持つという点が、彼の政治家としてのユニークさと奥行きを生み出しているのです。

5-3. これまでの主な役職と政治家としての軌跡

三井銀行を退職後、1986年の衆議院議員総選挙で初当選を果たし、20代という若さで国政の舞台に足を踏み入れました。そこから彼の本格的な政治家としてのキャリアが始まります。鳥取県という地方の選挙区を地盤としながらも、彼は自民党内で着実にその存在感を高めていきました。特に、他の政治家が敬遠しがちな安全保障や防衛政策の分野で、マニアックとも言えるほどの深い知識と情熱を注ぎ込み、「国防族」の第一人者としての地位を不動のものにしました。

その卓越した政策能力は党内で高く評価され、これまでに数々の重要な役職を歴任してきました。

| 役職名 | その重要性と役割 |

|---|---|

| 防衛庁長官・防衛大臣 | 日本の防衛政策の最高責任者として、自衛隊を指揮し、国の安全保障を担う最重要閣僚。彼の専門性が最も発揮されたポストです。 |

| 農林水産大臣 | 日本の食料安全保障と、地方経済の根幹である農林水産業を司る重要な閣僚。地方出身の彼にとって重要な意味を持つポストでした。 |

| 自由民主党幹事長 | 巨大与党である自民党の組織運営や選挙戦略、国会対策など、党務の全てを取り仕切る、総裁に次ぐナンバー2の要職です。 |

| 自由民主党政務調査会長 | 党のあらゆる政策立案を取りまとめる責任者であり、「政策の司令塔」と呼ばれるポスト。政策通の彼にとって適任の役職でした。 |

これらの輝かしい経歴を経て、彼は幾度となく総裁選に挑戦し、ついに2024年10月1日、第102代内閣総理大臣の座に上り詰め、日本の最高指導者となったのです。

6. 石破茂総理は結婚している?気になる妻と子供の存在

国政の最前線で、常に厳しい表情で政策や外交について語る姿が印象的な石破茂総理。しかし、その公的な顔の裏側には、彼を支える家族の存在があります。一人の人間としての石破氏の素顔に迫るため、ここでは彼のプライベートな側面、特に夫人である妻と、既に成人している二人の子供について、温かい視点からご紹介します。

6-1. 妻は石破佳子さん、知的なパートナーとの馴れ初め

石破総理の生涯のパートナーは、佳子(よしこ)夫人です。彼女もまた、石破総理と同じ慶應義塾大学法学部の卒業生であり、二人の出会いは緑豊かな三田キャンパスにまで遡ります。知性と品格を兼ね備えた佳子夫人は、決して表舞台に積極的に出るタイプではありませんが、総理の最も身近な理解者として、その激しい政治活動を長年にわたり静かに、そして力強く支え続けてきました。

二人の馴れ初めは、大学時代のドイツ語のクラスだったと言われています。石破氏が一目惚れしたというエピソードも伝えられており、8年間の交際を経て結婚に至りました。総理大臣の夫人、すなわちファーストレディとして外交の舞台などで公の場に姿を見せることもありますが、その佇まいは常に控えめで、夫を立てる思慮深い人柄がにじみ出ています。石破総理が、時に孤立を恐れずに自らの信念を貫くことができるのも、家庭という安らぎの場所で、佳子夫人という絶対的な味方が待っていてくれるからなのかもしれません。

6-2. 子供は娘が2人、それぞれの道を歩む社会人

石破総理と佳子夫人の間には、二人の娘さんがいます。自民党鳥取県連の公式プロフィールにも「妻・佳子さんと娘2人の4人家族」と明確に記されており、彼は二人の子供を育て上げた父親でもあります。

娘さんたちは既に成人し、それぞれが独立した社会人として、自らの専門分野で活躍しているとされています。政治家の子供というと、親の地盤を継いで同じ政治の道に進む、いわゆる「世襲」のケースが少なくありません。しかし、石破家の娘さんたちは、政治の世界とは一線を画し、自らの興味や関心に基づいてそれぞれのキャリアを築いているようです。一説には、長女はインフラ関係の企業に、次女は製薬会社に勤務しているとも伝えられています。これは、子供たちの自主性を尊重し、親の七光りに頼らない生き方をするという、石破家の教育方針の表れなのかもしれません。

6-3. 家族との関係性と垣間見える石破総理の素顔

石破総理の趣味が、プラモデル製作やクラシック音楽鑑賞であることは広く知られています。休日などには、こうした趣味の時間を家族と共に過ごすこともあると言われ、家庭では国会で見せる厳しい論客の顔とは異なる、穏やかで優しい夫、そして父親としての一面を持っているようです。政治という非情な世界で日々戦い続ける彼にとって、家族と過ごす時間は、何物にも代えがたい癒やしとエネルギーの源となっていることでしょう。

総理大臣という職は、24時間365日、国家の重責を背負い続ける、想像を絶するほど孤独で過酷な仕事です。その重圧に耐え、国益のための最善の判断を下していく上で、家族の存在がどれほど大きな精神的な支えとなっているかは計り知れません。今回、辞任という政治家人生における最も重大な決断を下すに際しても、きっと彼は家族に相談し、その理解とサポートを得て、最終的な覚悟を決めたのではないでしょうか。

7. 石破茂総理の実績を振り返る!在任中に何をやった?

2024年10月の就任から約1年。石破政権は決して長い期間ではありませんでしたが、その間、日本は国内外で数多くの困難な課題に直面しました。この短い期間に、石破総理は一体何を成し遂げ、どのような政策に取り組んできたのでしょうか。ここでは、彼の政権が残した実績を、客観的な事実に基づいて冷静に振り返り、その功罪を評価します。

7-1. 得意分野で手腕を発揮した外交・安全保障での取り組み

石破総理が政治家として最も得意とし、情熱を注いできた分野が、外交と安全保障です。総理就任後も、その豊富な知識と経験を活かして、複雑化し、不確実性を増す国際情勢に巧みに対応しようと試みました。

- 対米関税をめぐる粘り強い首脳コミュニケーション:石破政権が直面した大きな外交懸案の一つが、アメリカのトランプ大統領との間での関税交渉でした。石破総理は、単に事務レベルの交渉に任せるのではなく、自らがトップとして複数回にわたり電話会談を実施しました。これにより、日本の経済的な立場を大統領に直接伝え、安易な妥協を許さないという強い意志を示すとともに、担当閣僚間での実務的な協議を加速させるという二正面作戦を展開しました。

- 日豪安全保障協力の深化という新たな一手:2025年9月5日には、オーストラリアとの間で外務・防衛閣僚協議、いわゆる「2+2」を東京で開催しました。この協議の最大の成果は、第三国で紛争や大規模な災害が発生した際に、両国が協力して互いの国民を安全な場所へ退避させるための協力覚書(MoC)の調整・合意にこぎつけたことです。これは、伝統的な日米同盟を基軸としつつも、オーストラリアのような価値観を共有する他のパートナーとの連携を重層的に強化するという、石破政権の安全保障戦略を象徴する動きでした。インド太平洋地域の平和と安定に、新たな協力の枠組みを築いたと評価できるでしょう。

7-2. 国民生活に寄り添った物価高騰や子育て支援に関する国内政策

国内政策においては、国民が日々の生活の中で直面している喫緊の課題、すなわち「物価高」と「少子化」という二大テーマに正面から向き合いました。

- 物価高に苦しむ層への直接支援:2024年11月の所信表明演説において、石破総理は物価高騰の影響を特に強く受けている低所得者世帯への給付金支援を政権の重要課題として明確に打ち出しました。これは、本記事でも詳しく触れた「1人2万円給付」という具体的な政策へとつながっていくものであり、国民生活のセーフティネットを強化しようという姿勢の表れでした。

- 未来への投資としての子育て・教育支援の具体化:さらに、2025年4月1日の記者会見では、日本の将来を担う子供たちへの投資として、野心的な子育て支援策のパッケージを公表しました。

- 育児休業給付の拡充:両親が共に育児休業を取得した場合などに、給付を手取り収入の10割相当に引き上げるという画期的な方針を示しました。

- 高校授業料無償化の拡大:これまで所得制限があった高校の授業料無償化の対象を、全世帯に拡大する方針を明らかにしました。

- 学校給食の無償化推進:子育て世帯の負担を軽減するため、まずは小学校から、段階的に学校給食の無償化を進めていくという方針も示されました。

これらの政策は、目先の課題に対応するだけでなく、日本の持続的な成長の基盤となる「人への投資」を重視するという、石破政権の基本的な理念を示すものでした。しかし、今回の辞任により、これらの壮大な構想が道半ばで終わってしまうことへの懸念が広がっています。

7-3. 国民からの評価という名の厳しい審判

では、こうした石破総理の実績に対して、国民はどのような評価を下したのでしょうか。その答えは、決して一言で表せるものではありませんでした。まさに「賛否両論」という言葉がふさわしい状況だったと言えます。安全保障政策における彼の深い知見や、難しい政策課題について国民に丁寧に説明しようとする真摯な姿勢を高く評価する声は、最後まで根強く存在しました。一方で、肝心の経済政策、特に物価高対策の効果がなかなか国民に実感されなかったことや、重要な局面での決断が遅いといった「決断力不足」への批判もまた、常に付きまといました。

そして、最終的に政権への評価が最も明確に示されたのが、7月の参議院選挙でした。この歴史的な大敗は、石破政権の運営に対する国民からの厳しい「審判」であったと、厳粛に受け止めなければなりません。官邸前で「やめろデモ」と「辞めるなデモ」が同時に行われた光景が象徴するように、彼のリーダーシップに対する評価は、最後まで大きく分かれたままでした。その功罪が最終的に定まるのは、もう少し時間をおいて、歴史が冷静な判断を下すのを待つ必要があるのかもしれません。

8. 石破茂総理の今後はどうなる?辞任後のシナリオを考察

石破総理の辞任意向が固まったことで、日本の政治は一気に「ポスト石破」へと動き出しました。次の総理大臣は誰になるのか。そして、総理の座を去った石破茂氏自身は、今後どのような政治活動を展開していくのか。ここでは、考えられる今後のシナリオについて、多角的な視点から考察します。

8-1. 自民党総裁選の今後のスケジュールと注目点

石破総理が近く正式に辞任を表明すれば、それを受けて与党・自民党は後継総裁を選出するための総裁選挙を速やかに行うことになります。報道内容やこれまでの慣例を総合すると、9月中に新しい総裁を選出し、その後の臨時国会で内閣総理大臣指名選挙を経て、10月上旬にも新内閣が発足するというのが、最も蓋然性の高いシナリオと言えるでしょう。

自民党の総裁選挙は、党に所属する国会議員の投票(国会議員票)と、全国の党員・党友による投票(地方票)の合計で争われます。国会議員票は党内力学や派閥の動きに大きく左右されますが、地方票は党の grassroots の民意を反映します。この両方の票をいかにバランス良く獲得するかが、勝利への鍵となります。今回の「石破おろし」の過程で党内が大きく揺れ動いた後だけに、各候補者がどのような政策を掲げ、どのような党内融和のビジョンを示すのかが、選挙戦の最大の注目点となります。

8-2. 次期総理候補は誰?有力候補たちの顔ぶれと勢力図

「ポスト石破」を巡るレースには、すでに複数の有力政治家の名前が取り沙汰されています。今回の辞任劇で重要な役割を果たしたとされる菅義偉元総理や小泉進次郎大臣の動向はもちろんのこと、党内で待望論が根強い他の実力者たちの動きも、一気に活発化することが予想されます。

次期総理に求められる資質は、極めて多岐にわたります。まず、参院選の大敗で失われた国民からの信頼を回復し、党をまとめ上げる強い求心力。次に、物価高対策や少子化対策といった山積する国内の課題に的確に対処できる政策立案能力と実行力。そして、アメリカをはじめとする各国との関係を安定させ、日本の国益を守り抜く外交手腕。これらの厳しい条件をクリアできる人物は決して多くありません。総裁選に立候補するであろう候補者たちの政策や国家観、そしてリーダーとしての資質を、国民は厳しい目で見極めることになるでしょう。

8-3. 石破茂氏個人の今後の政治家としての道

では、総理の座を去った後、石破茂氏自身はどのような政治家としての道を歩んでいくのでしょうか。総理大臣経験者として、彼が党内で一定の影響力を持ち続けることは間違いありません。特に、彼のライフワークとも言える安全保障や地方創生といった特定の政策テーマにおいては、今後も「ご意見番」として、政府や党に対して積極的に提言や問題提起を行っていくことが予想されます。

彼に残された道は、いくつか考えられます。一つは、捲土重来を期し、再び総理の座を目指すという道です。そのためには、今回の辞任の原因となった党内基盤の脆弱さを克服し、支持者を増やしていく地道な努力が必要となります。もう一つは、党の長老、あるいは重鎮として、派閥などに属さず自由な立場から後進の指導や育成にあたるという道です。いずれの道を選ぶにせよ、一議員に戻った石破氏が、誕生するであろう新しい政権とどのような距離感を保ち、どのようなスタンスで向き合っていくのかは、今後の日本政治の動向を占う上で、極めて重要な観察点となるでしょう。

9. まとめ:石破総理の退陣・辞任騒動の要点整理

最後に、今回の石破茂総理の辞任を巡る一連の激動の動きについて、その核心となる重要なポイントを、改めて箇条書きで整理します。このまとめを読んでいただくことで、複雑な事象の全体像を明確に把握することができるはずです。

- 突然の辞任意向報道:2025年9月7日、石破総理が辞任の意向を固めたと複数の主要メディアが一斉に報道しました。その最大の目的は、翌日に迫っていた党内手続きによる混乱を避け、「党の分断を回避する」という大義名分であったと見られています。

- 辞任に至った最大の理由:直接的な引き金は、2025年7月の参議院選挙における歴史的な大敗でした。この結果を受けて、党内から公然と退陣を求める声、いわゆる「石破おろし」が激化し、政権運営が困難な状況に追い込まれました。

- 二極化する世論の象徴「デモ騒動」:政権末期には、首相官邸前で総理の退陣を求める大規模な「やめろデモ」が行われました。一方で、そのすぐ近くで続投を支持する「辞めるなデモ」も開催され、石破総理の評価を巡る国民世論の深刻な二極化が鮮明になりました。

- 国民注目の「給付金」の行方:政権の目玉政策であった「1人2万円給付」は、辞任直前には所得制限付きでの実施が検討されていました。しかし、今回の総理辞任により、その最終的な決定は後継政権の判断に完全に委ねられることになり、先行きは極めて不透明です。

- 石破茂という政治家の人物像:慶應義塾大学を卒業後、銀行員という異色の経歴を経て政界入りしました。特に安全保障政策の専門家として知られ、防衛大臣や党幹事長といった要職を歴任した、自民党内でも屈指の実力者です。

- 今後の政治の見通し:石破総理の正式な辞任表明後、自民党は速やかに後継総理を決めるための総裁選挙を実施する見通しです。誰が次のリーダーになるかによって、日本の政治は全く新しい局面を迎えることになります。

今回の政権交代劇は、選挙結果という民意が、いかに政権の命運を左右するかという議会制民主主義の厳しさを示すものでした。同時に、党内での権力闘争や世論の動向がいかに複雑に絡み合いながら、政治という巨大な生き物を動かしていくのかを、私たちに改めて見せつけました。今後の日本の未来を占う上で、今回の出来事は、間違いなく重要な歴史的転換点として記憶されることになるでしょう。

コメント